2024年4月~2025年3月

2025(R7).3.31 ― 孫娘とジジコーチとの高校入試奮闘記 ― (第 143 号)

|

|

孫娘との高校入試に向けた奮闘が始まったのは、中学2年の冬休みも終わりに近づいた頃であった。これまで只々可愛いだけで、4歳下の弟と盛岡から江刺に泊りに来たときは一緒に遊び、買い物に連れていき(最近ではこちらが連れていかれる)、夜は外食を含めてご馳走を食べ、一緒に風呂に入り(小学校まで)、夜は川の字風に寝るという楽しみの連続であった。

ところがここへきて親の心配話が耳に入り、一大決心をせざるを得なくなった。成績が下降気味で塾に行っても成果が上がらず、本人の意欲にかかわらず打つ手に窮しているというのだ。それではと高校入試対策勉強コーチ(ジジコーチ)を引き受けたのだ。

60年ほど前は自ら経験し、息子2人がその時期にはできるだけのアドバイスをした。しかし、今現在の高校入試の実態、学校での授業とテストの状況、孫娘の得意不得意・勉学意欲レベルなどは全く不明で、一からのスタートであった。ただ、本人の何とか頑張って成績を上げ、希望の高校に入りたいという気持ちがしっかりあるらしいのが頼りではあった。

また、すぐに気付いたことであるが、土日にこちらに来てもらったり、私が盛岡の家に泊りがけで行って、対面でコーチすることには限界があるということであった。そこでパソコンによるテレビ会議システムを使おうかと考えるうち、まず携帯電話ラインの無料通信でやり取りすることを始めた。しかし、相手の状況が見えないことによる不都合からトラブルが多発し、半月ほどで行き詰まる。すると同じライン機能の中に「ビデオ通話」という無料テレビ電話システムがあることがわかり、ようやく軌道に乗ってきた。平日4単位時間(1単位時間30分)、土日7単位時間と猛烈ペースが可能になった。

2~3か月もすると学校側の指導の仕方、家庭での練習問題への取り組み方法、中間・期末・実力テストの様子・傾向もわかってきた。ただし、テスト結果の点数・順位は思うように上がらないという悩みは続いた。そんな中でも明るい材料としては、こうした努力姿勢が進路指導も行う担任教師の目に好もしく映ったらしく、まだ頑張れるはずと志望校への志願を後押ししてくれたことだ。滑り止めの私立高校の合格も見えたので一直線にラストスパートをかけ、入試前日にはこのリモート学習が丁度1000回に達した。

試験直後は「まずまずだった」と言ったそうだが、怖くて自己採点はしなかったとのこと。いよいよ発表当日は、午後3時発表をインターネットでも見れるところを父親に頼んで学校まで出向いた。後に「一生のうちに何回もないことなので自分の目で合格番号張り出しを見たかった」と述べたようだ。なかなか度胸も良い。結果は見事合格!!

ジジコーチとしてもこれ以上はない嬉しさであった。孫娘よでかした、おめでとう!!

2025(R7).2.28 ― 雲は無心にして ― (第 142 号)

|

久しぶりにメールマガジンを作成し、発出(2.15付)した。「適切な公立文化施設活用―相原正明行政文化小園メルマガ119号」である。いわて未来研会長の立場で会報・情報誌の発行の時期に合わせて、一定の政策課題研究の成果を地元岩手日報紙の論壇コーナーに投稿し、その掲載内容(タイトルを除き基本的に投稿原文通り)をメールマガジンとして発表するのである。

その際に読者の気持ちを和らげる趣旨で前文と後文を置いている。苦労でもあり、楽しみでもある作業となっている。今回は次のように記した。

前文「冬空は晴れ渡り、一塊の雲は動かないようでいて、目を離したすきに僅かに移動しています。(略)」。後文「陶淵明の『帰去来の辞』の中に、『雲無心にして以って岫(しゅう)を出ず』があり、雲は全く無心で山腹の洞穴から湧き出でて来るの意とのことです。冒頭の一塊の雲に連想させた拙句。冬晴れや雲無心にして居を移す(江山)。」

この陶淵明の文は、故母ミツの蔵書の「六字名句墨場必携」の中に、中国明の時代に活躍した文人の文徴明の書とともに記載されている。同本の解説によると、「雲は全く無心で…」に続いて、「東へ行こうが西へ流れようが、去ろうが止まろうが、何の関りも煩う(わずらう)こともない。悠々と湧き、そして去って行く中に、自己(おのれ)を忘れ、自我に囚われない自由に行動する心境を現した語句」とある。清新な印象と感銘を受けつつ文徴明の書を見つめていると自らが雲となって自由に動くように感じた。まさに清涼剤でもあった。

陶淵明(365-427)は、中国の魏晋南北朝時代、東晋末から南朝宋の文学者であまりにも有名である。郷里の田園に隠遁後、自ら農作業に従事しつつ、日常生活に即した詩文を多く残し、後世には「隠逸詩人」「田園詩人」と呼ばれた。

文徴明(1470-1559)は、高潔温順な人柄で「傍にいるだけで心が洗われる」と評された。知人の墓碑銘を揮毫し書き終わらないうちに筆をおき端座したまま安らかに卒したという。諡は貞献先生。

「六字名句墨場必携」には、心を洗うような名句が次々としかも何百年も前の著名な書家の書とともに掲載されている。その中にはなんと唐の太宗(李世民)直筆の書も掲載されおり、しばし感慨にふけったことであった。

2025(R7).1.31 ― 月下氷人(げっか-ひょうじん) ― (第 141 号)

|

|

仲人のことを月下氷人という。なんとも優雅な命名である。改めてその由来を見る。古代中国の「月下老人(げっかろうじん)」と「氷上人(ひょうじょうじん)」の異なる二つの伝説が合わさってできた言葉と言われる。

月下老人: 中国唐の時代、月光の下で、袋に寄りかかりながら書物を読んでいる老人がいた。そこを通りかかった韋固(いこ)という人物が、老人の寄りかかっている袋から出ている赤い紐について質問をした。すると、老人は「この紐で足を繋げば、どんな男女であっても夫婦の縁で結ばれるのだ」と答えた。結果的に、韋固は本当に赤い紐を結んだ女性と結婚することになった。このことから、男女の縁を結ぶ人のことを「月下老人」と呼ぶようになった。

氷 上 人: 中国晋(しん)の時代、令狐策(れいこくさく)という人物が、「氷上人」に自分が見た占いの夢占いを依頼した。すると「氷上人」は、「その夢は、あなたがある人物の結婚の仲介をすることの前兆である」と述べた。翌日、実際に令狐策は知人に仲人を頼まれた、という話が『晋書索紞伝』にあり、そこから「氷上人」が仲人のことを示すようになった。

さて仲人であるが、かつては「仲人は親も同然」という格言があるほど、その役割は大きく重要であったが、人間関係や時代背景の変化とともに仲人を設定する結婚式は減少し、やや古い資料になるが、仲人を立てる結婚式は首都圏では1%だけとなり、最も多い九州地方でも10.8%に過ぎなくなった(ゼクシィ調査 2004年9月13日発表)とされる。

結婚の意志・希望があっても出会いの場の少ない若者等は大困りである。人口減少時代を迎え、自治体も結婚支援活動に乗り出し、岩手県でも市町村と連携し、“いきいき岩手”結婚サポートセンター「i‐サポ」を立ち上げ、すでに100組を超える成婚カップルを誕生させた。私の知人もここに申し込み婚活中である。

ただし、月下氷人的機能が弱いため、当事者同士でいわば入り口付近で行き詰まると残念ながら次の段階に進むすべがないようである。他県では結婚支援サポーターといった名称で民間人を登用(ボランティア)し活躍頂くなどし、仲人機能を強化して大きな成果を上げているところもあると聞く。私が代表を務めるNPO法人いわて未来研では今年度の意見・提言事項の一つにこのことを盛り込んだ。

なんとか月下氷人のお力で結婚成就が前進することを望む。

2024(R6).12.31 ― 政策・意見提言行動の一コマ ― (第 140 号)

12.18(水)、12.19(木)に今やいわて未来研の最大級の行事である政策・意見提言活動が行われた。かつて年末近い御用納めの週に行っていたが、各種事業の見直しの結果、まともな時期の実施となった。18日は、私と理事1名が岩手県南振興局に出向き、同局長に説明の上、提言書を手渡した。地元新聞社の取材が例年のようにあり、翌日には写真入りで報道された。報道によりさらにパワーをいただく思いである。

余談だか、ここ2年ほど会場となっている会議室が白壁のみで何もなく、写真の背景としても寂しいので窓口担当の役職者に気付いた点として話していた。かつては局長室で行われていたが、そこには岩手県を宣伝するポスターなどが所狭しと貼られて賑やかであった。県政のPRの場としての活用もあろうと思って話したことではあった。どうなるかと内心気になっていたが、十分配慮いただいた。立派な電子掲示板を配置し、今回の行事名を大きく表示させる背景を作っていただいた。これがそのまま新聞記事の掲載写真の背景となったのである。会議後、同担当に感謝の意を伝えた。

今回の行動は12回目となるが、1回目は私が県職員時代でも市長時代でも、懇意にしていたF局長であったので、局長室で懇談しながら政策提言的なことをしてみようという感じであった。その場で会長である私が概要を説明し、局長が何か感想を述べるといったものであった。つまりこちらとしては、提言自体が重要で回答は必ずしも求める趣旨ではなく、今後県行政において参考にしていただき、可能なものは実施してほしいというものであった。

これがある時期から、事前に提言事項を提出し、県の各部局で検討いただいて、その結果をもとに振興局長との面会の日に回答などの対応をいただくことになった。提言事項に該当する担当課の隅々まで趣旨が伝わり、また回答を通じて最新の状況が承知できるので、こちらとしては大変な成果ということになる。県民の声に誠実に対応する姿勢が明確であり、浸透している。高評価を惜しまないとともに、こうした提言に全く反応を示さない霞が関中央官庁の姿勢に反省を求めたい。

2024(R6).11.30 ― 一流と二流の差 ― (第 139 号)

|

かつて県職員時代、印象深い言葉などを名刺大のカードに記入して何かに役立てようと保管していた。数百枚にもなって、今も箱に入れ身近に置いてある。その中に、「一流と二流の差」と題したものが2枚ある。今回、いわて未来研会報・情報誌第57号(2025.2.7)で一流の画家深沢紅子(故人)と一流のスポーツマン(冬季オリンピック金メダリスト)三ヶ田礼一氏を掲載したが、その編集後記をまとめるに当たり、なにかこの類のもの(一流・二流の話)はなかったかと探したところ見つかった。2枚とも1987(昭和62)年のもので、私が県教委義務教育課長補佐時代、年齢にして38~39歳のときに書籍等から書き写してカード化したものだ。40年近くも前のものであるが、内容は一向に衰えていない。

一つはソニー(株)の役員が、学会での学者の発表を聞いて感じたことを述べたもの。「日本の学者の講演はスライドと数式の洪水であるのに対して、欧米の優れた学者のそれは、スライドも数式もなしで、独創的な意見を述べていく。これが一流と二流の差だ。」とある。

もう一つは、現在なお活躍の映画監督山田洋次氏の言葉で、「一流の映画」ということに関して述べたもの。少し長いが、原文を記す。「僕らは先輩によく言われたものです。演出が目立つようじゃ二流の映画だぞと。あそこのシーンの演出がなかなか見事だなんて素人の観客に言わせるようじゃ駄目さ、監督もカメラマンもスクリーンから消えていくべきだと。観客はそんな存在を忘れ、スクリーンの世界に没入していく。最後には自分だってそんな映画ができそうな気がするし、もっといいものさえつくれるような気持ちになる、そんな映画なければいけないんだ。流麗なカメラワークだとか、歯切れのよい演出だとかいって褒められるようじゃBクラスだぞと、よく言われたものです。」

どの道、どの分野でも飽くなき向上心を以って思想、感性、技術などを磨くうち、いつしか一流たらんと願い、夢見ることになると思われる。そんな局面でこのような話に接することは大いにヒントを得、励みになることであろう。若手の人達の研鑽を期待したい。

2024(R6).10.31 ― がん包括支援センター ― (第 138 号)

|

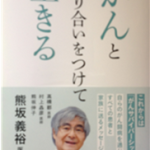

ある日、医師で元市長のYK氏からメールで、次の趣旨が告げられた。

➀ 昨年11月に前立腺がん(ステージⅣ)が判明したため、3月末で医師を完全に辞め、東京に居を移して大きな手術を受け、現在療養中であること。

② 療養中に暇に書いた著書「がんと折り合いをつけて生きる」(四六版280ページ 1400円+税)が近く新聞社から上梓されることになったこと。

③ 本の中には、自身のがんやがんにまつわる話、鼎談等を載せたこと。自身のがん罹患と執筆を通じて、これからは、日本が遅れている「がんサバイバーシップ」への取り組みが非常に大事になると感じたこと。

④ 今まで千人ものがんを診断し、何百人も看取ってきたので、自分に番が回ってきたかという感じであるが、自身に今後起きるであろうことは、全て受け入れて参ること。

その後何日かして、本が届いた。新聞紙上にも出版についての大きな宣伝が掲載された。3日後、ハガキに「部分的に拾い読みもさせて頂きその重さに圧倒されされたこと、今後しっかり拝読すること、機会を捉えて関係者に紹介したいこと」の旨をしたため、とりあえず謝意をお伝えした。

後日、私が代表を務める会(希望して入会した県内市町村長の現役・OBで構成)の2024年度政策・意見提言に次の項目・内容を盛り込んだ。

がん包括支援センター(仮称)的機能の整備検討について

がん対策基本法に基づく計画に「がん患者等の社会的な問題への対策(サバイバーシップ支援)」があり、東京都港区立がん在宅緩和ケアセンター「ういケアみなと」などが実践しております。我が国の現状は、がん患者のみならず家族、友人、介護者を含むがんサバイバーへの寄り添いが不十分な状況にありますので、がん包括支援センター(仮称)的機能の整備を検討し、推進されたいこと。

(注) がんサバイバーシップ(英語:Cancer Survivorship)は、がんの診断を受けた人々(がんサバイバー)がその後の生活で抱える身体的・心理的・社会的な様々な課題を、社会全体が協力して乗り越えていくという概念

2024(R6).9.30 ― 人生100年時代 ― (第 137 号)

|

人生百年時代が始まったと言われている。自分の身の回りでも、父正毅(せいき)が2019(令和元)年に享年100歳で逝去した。今年6月にはグループホームに入所している元公立高校長の叔父TUが満100歳となり、そのお祝いの趣旨で面会に参上したが、記憶の仕方に不安があるもののしっかり会話ができた。また、本年9月には義母KFが介護施設で満100歳の誕生祝を敬老の日に行って頂き、参列した。意識が薄く会話はできないが、親が健在なことは子にとってまだまだ若い気持ちにもなり、ありがたい。

日本の100歳以上の人口推移を見ると、1970(昭和45)年に310人であつたものが、2000(平成12)年13,036人、2010(平成22)年44,449人、2020(令和2)年80,450人と急伸している。50年以上連続で過去最大を更新ということである。「人生100年時代」は、英国のリンダ・グラットン教授ほかによる『LIFE SHIFT(ライフ・シフト)100年時代の人生戦略』の中で提唱された言葉とのこと。100年間生きることを前提とした人生設計の必要性を論じている。

我が国では2017年に、首相を議長とする「人生100年時代構想会議」が発足し、超長寿社会における経済・社会システムに関する議論が進められた経緯がある。内容としては、全ての人に開かれた教育機会の確保、負担軽減、無償化、そして、何歳になっても学び直しができるリカレント教育、多様な形の高齢者雇用などである。

最終的には、一人ひとりがどのように考えるかであるが、そんなに特別のことでもないような気がする。あたかも青年が人生目標を立てて進むように、自らの人生100年目標を立てることになろう。

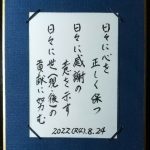

私の場合、節目の時期に自らに課す人生訓を考え、掲げて、日々の戒め・努力目標としてきた。2022(R4).8のそれは、「一、日々に心を正しく保つ 一、日々に感謝の意を示す 一、日々に世(現・後)の貢献に努む」である。現在はこの指針の下に、心身の健康を保持しつつ、人生100年時代を平常心を持って歩みたい。

2024(R6).8.31 ― ポスト現役の心のあり方一考察 ― (第 136 号)

人は己の立場や過ごしてきた人生をどのように評価するものであろうか。それぞれの人生観があり一概には言えないが、一定の仕事などに就き、それを通じて目標とした成果を挙げたり、一定の社会的地位を獲得するなどした場合、努力の結果としてのそれは満足すべき評価結果になるであろう。ただし、人生はそこで終わりではない。誰しもがやがて現役を退く時が来る。その時どのような心理となり、また己を律すれば良いのであろうか。

忙しく動く世の中の目線は、その人物というより、まずはその人が有する現在の立場や地位に着目して、挨拶し、接することが多い。付き合いの量が一定レベルを超えて初めてその人の人物の大きさ、実行力、人間的魅力などの要素を「見方」に加える。その地位を去った人間に対しては、あまり大きな注意を払わず、改まった節目の行事などで前職、元職などとして処遇するに留まる。

かつて県職員であった頃、権勢をふるったある部長が退任し、その送別会で皆がだいぶ酔った頃、ある中堅幹部の男性が「あの人はもう部長ではない、ただのオヤジだ」と言った言葉が耳に残っている。その本人と言えば、率直に寂しい、しかし仕方がないというところが大方であろう。一部には、院政として現職時代の人脈を活かして退任後も権勢を保持し、振るおうとする人もある。しかし褒めた行いとは言えない。世の混乱、退行のもとであろう。

ただ落ち着いて考えてみると自分の足跡としての事実は動かない。その過去の基礎の上に今の自分がある。どのような気分・姿勢で今を、今後を過ごしていくことになるのか。さらに高齢化した人であっても未来につなげていく心をどのように保てば良いのか。

かつてあるテレビ番組で「過去と一切決別して新しい自分を創るべく」集団で頑張ろうといった取組みを見たことがある。事情によってはそのような方向に進みたい人もあるだろう。しかし、大方の人は、その過去の時代に対しての誇りの気持ち、責任の念、感謝の想いを持ちつつ、いわば品格を持って今後も歩もうとするのではなかろうか。自分としてはそう考えたい。

孔子先生は、晩年、人生を顧みて「七十にして心の欲する所に従えども、矩を踰えず」と述べた。本題とは直接マッチしないが、心のあり方という点で共通点もある。やはり孔子先生は偉い。

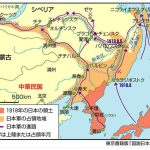

2024(R6).7.31 ― 歴史は無限の宝庫 ― (第 135 号)

最近日本の近現代史に関する本に接した。この分野は日本の学生に対する教育の面でも薄く感じられ、特に戦前の明治憲法下における日本の歴史的評価を日本人としてどう持つべきかについて避けてきた感が強かった。中国や韓国の反日感情報道に接するときなどにそれを感じていた。

この稿は特定の本を紹介するものではないので、題名などは記さないが、「おわりに」のところで実は自民党の勉強会の際の講義資料を基にした本であることを知り、驚くとともに政治家として良い姿勢であり、著者(学者)としても現実の政治と関わることでもあり、熱が入ったことであろうと感じた。

この「おわりに」の項で良い言葉に出会った。米ハーヴァード大歴史学部のアーネスト・メイ教授の次の言葉だ。

「統治者にとって歴史は、無限の宝庫として眠っている。ところが政治家は、この宝庫を開けて十分使い切ることができない。他方で職業として歴史を教え書いているわれわれは、概して彼らを助けるのに力を貸してこなかった」。

著者は好例として、1962年のキューバ危機におけるアメリカ大統領ジョン・F・ケネディを挙げた。若き大統領は、ソ連の核ミサイルがキューバに配備されることを阻止するために、戦争を始める準備を進めており、もはや戦争は不可避で後戻りできないと考えられていた。その頃ケネディは1冊の本を手にした。「8月の砲声」という本で、第一次世界大戦が誰も望んでいなかったのに、誤解や誤算が重なり始まってしまったことが記されていた。ケネディは自らも同じ過ちをくり返してはならないと、戦争を忌避してソ連のフルシチョフ氏との対話に向かう方向に舵を切ったのであった。

統治者や政治家に限らず、一般の人々も「温故知新」や「他山の石」という言葉に親しんでいるように過去の出来事・事実に学び誤りなきを期している。大きな国家レベルのような場面で、「為政者は歴史を学ぶべき」という表現になるが、国民・住民の立場でも同様であろう。

ノンフィクションとりわけ歴史好きの私にとっては「歴史は無限の宝庫」は我が意を得たりの言葉であるが、改めて自らも後世のために事実やその時の考えを書き残すことが大切と感じた。

2024(R6).6.30 ― 残す言葉 ― (第 134 号)

かつて(2005年)に父正毅(せいき。当時83歳)が自ら住まいする橋本(はしもと)部落の歴史や実相をまとめた本「橋本の今昔」を出版した際、息子であり当時の江刺市長であった私が言葉を寄せた。その中で次のように述べた。

「『虎は死して皮を留め、人は死して名を残す』と言われるが、私は人は文字を残すことも大事だと思う一人である。」

このような思いの中で、父の生前の7冊の出版に追いつくべく、3冊を出版し、現在4冊目に取り掛かり、また将来のために年に数編のメルマガや月1回の心象スケッチの発表(ホームページ掲載)などに努めている。

ある時ふと思った。文字を沢山残すとしても、子孫から見て「結局あの人は何を言い残したかったのだろうか」ということにならないか。もっと端的に「残す言葉」を記して置くことが大事ではないかと。幼い頃から一緒に暮らした祖父藤治郎は、地方の食糧事務所長を務めた人であったが、私が大学生の頃いただいた手紙に「山には登るな」と書いてあった。なにか当時学生などが登山で遭難した事件が報じられていて心配したものと思われる。それ以外には特に贈られた言葉は思い出せない。父正毅は獣医で職業軍人(大尉で終戦)、県畜産課長、地元地域老人クラブ会長などを務めたが、最晩年の身の回りの書き物の中に一休和尚さんの「なるようになる。心配するな。」を自らの字で筆書きしたものがあった。これが父の残したかった言葉の1つと見て、かつての父の机の付近に貼り出している。

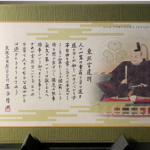

まだ思考が元気な内に思い立った私としてはどの言葉を残すべきか。家康公遺訓(「人の一生は重荷を負うて遠き道をゆくか如し…」)のような名文句には至らなくとも、少しずつ書き留めて己の思考力の行き詰まりを感ずる頃に、小文にまとめて仕舞う手もある。ということで、思い立った初日の「残す言葉」のメモは次の通り。

「1 私は、結果はともかく迷う場合は挑戦する道を選び、全力で対応してきた。悔いの無い人生の基となった。2 振り返って足りなかった行いは、「人に意見を求めること」を十分してこなかったことだ。中国の故事にもあるように、師を求めて意見を聴くことが大事。」

2024(R6).5.31 ― 遂にツバメの子育て始まる ― (第 133 号)

令和6年5月24日発行のいわて未来研会報・情報誌第55号の編集後記に次のような一文を掲載した。

「身近なこととして、冒頭のご挨拶欄で触れましたツバメに関して、地球環境の変化により、空中の餌(虫)が減少し、その(ツバメ)数を減少させているのではないかとの説もあり、心配しております。実は、我が家の母屋続きの旧車庫(建物内)に3年ほど前に雄ツバメが奮闘して巣を造ったものの、雌を呼び入れ子育てするに至らなかった残念な事がありました。前述のツバメの減少のこともあり、諦めていたのですが、何と今年、ツガイの2羽が飛来し、残っていた巣を活用して産卵し、子育てを始めたのです。縁起が良いとして人並みに喜ぶ一方で、カラスなどの天敵対策に心を配っております。そしてもう一つ、ここにも地球環境問題への取組の大切さを再認識させる要素を感じました。」

このかつての事例については、令和2年8月31日付けの心象スケッチ第88号「孫とツバメ」において次の記述をしている(抄)。

「もう一つ同じくらいに可愛くて待ち焦がれる相手が現れた。2~3年前から我が家の棟続きの車庫に現れ始めたツバメである。昨年までは巣を完成させないまま、1ヶ月もしない内に姿を消していた。ところが今年の5月初めに現れたツバメ(雄)は、毎日通って巣づくりを続け、5月の内には完成させてしまった。ただし、小ぶりなのが気がかりであったが、ともかく雌を呼び寄せる環境を整えたのだ。それからは巣の側か我が家のすぐ近くの電線に止まって「ジージージー」(偶然孫が自分を呼ぶ「ジジ」に似ている)といった甲高い声で鳴き出した。

ところが伴侶はなかなか現れない。すべて見ている訳ではないが、1度だけ来た雌が巣を品定めしたような素振りで間もなく姿を消した。「こんな小さい巣では無理だわ。それに近くの木にカラス(ツバメの天敵)の巣があるじゃないの」と言ったような気がした。子育ては5月と7月の2回のチャンスと聞くのでヤキモキしていたが遂に7月も過ぎた。ふて腐れたかのごとくその後は鳴かなくなってしまった。そして我が家の初盆が過ぎた8月16日を最後に姿を見せなくなった。」

時は移り、今年は、4月20日の夜にツガイで一泊し、その後一羽で産卵に入った風に見えた。待ち切れない思いで5月7日に手鏡で巣の中を覗いたところ遂に6個の卵を確認した。〃狂喜乱舞〃するようにして写真を撮り、子や孫に送信したものである。5月21日には卵の殻が2羽分落ちていたことから確認作業すると2羽の孵化が確認できた。夜は親鳥が姿を消すので、親代わりに猫やヘビによる被害がないよう心を砕いた。そして6月になってからであるが、6月11日に遂に6羽すべてが無事巣立ちしたのである。今年はきつと縁起の良い年になると思われる。

2024(R6).4.30 ― 54年前のハガキ ― (第 132 号)

2024(令和6)年4月13日(土)に仙台駅に隣接したメトロポリタン仙台2Fの日本料理店で、大学時代のサークル活動仲間のOB会があり、岩手、宮城、福島、山形、東京方面から21名が集まった。

そのサークル活動とは、仙台ワークキャンプという名称であった。当時仙台にある様々な大学の学生が、身体障がい者施設等の福祉施設での奉仕活動(清掃など)やいわゆる開拓地といわれる農業地域に泊りがけで出向いての作業支援活動を行いながら、その施設や地域の方々との対話を行い、またグループ内での研究活動・意見交換を通じて、交流を楽しみながら社会的視野を広げていこうとするものであった。私は、他の学生が引退する頃の3年時に入ったが、それまで大学と下宿を往復する無味乾燥の毎日に、一気に万華鏡のような色彩が飛び込むような刺激が加わり、交友範囲も視野も格段に充実する経験となった。一生忘れられない貴重な日日となった。

年月が経ち、そのOB会の中軸メンバーとなり、2年に1回・各県持ち回り開催のルール化にも成功し、今日まで続けてきた。5年前に福島の会津若松での開催のあとは、岩手が当番であったがコロナ禍で延び延びとなり、加えて高齢化と私の足腰の故障が重なり、地元県にお招きして各地を案内するという基本スタイルを断念し、皆が愛着を持つ仙台での開催とし、しかも時間的に昼の部限りとした。

久しぶりにお会いする面々に何か気の利いたお土産はないかと考えていた時、丁度大学生時代の手紙・ハガキ類が入った箱を整理していた。そこに私が大学を卒業する、同時に上記ワークキャンプも卒業という時(1970年=昭和45年)に頂いた年賀状が沢山出てきた。しかも今回出席する21人中8人から届いていた。賀状とはいいながら若者らしい率直な思いが当時の私めがけて勢いよく飛び込んでくるような内容である。書いた本人も54年前の賀状を見て驚き懐かしがるであろうと思った。

きれいにコピーし、手ごろな封筒に入れて一人ひとりに渡した。一人の男性は自分の挨拶の場面(一人持ち時間2分)でこの事に触れ、謝意を表していた。本人にとっても貴重な宝物になれば幸いである。