2023年4月~2024年3月

2024(R6).3.31 ― 「遺言」で思い出すこと ― (第 131 号)

|

この3月に行政書士としての仕事に「遺言」が複数件登場した。人間の一生の集大成としての子孫に残す言葉である。重大な意味が込められており、子孫の運命を左右するものでもある。現在の仕事に関わるものは、財産の分配に関するもので、身分関係を左右するものでは無いが、ふと私の父から聞いた話やかつて読んだ歴史上の重大事を思い出した。

私の父の話というのは、戦前の太平洋戦争中に職業軍人(当時獣医少尉)として初めて部隊勤務(満州のソ連国境近くに駐屯する部隊)する頃の話だ。当時そのような状況下の若い軍人皆に求められていたようだが、遺髪となるべき髪を残し、遺書を認(したた)める段になった。その時紙に「何もなし」と記したとのこと。無事に復員して何十年も経った頃、笑いながら話していた。もし、戦死となれば私はこの世に生れていない。

もう一つは、私の愛読書「項羽と劉邦」(司馬遼太郎著)にある。秦の始皇帝が巡幸の旅先で死去した時、遺言(詔勅)には長子の扶蘇が帝位に就くとなっていたが、権力・政体の変更を恐れた宦官(かんがん)の超高が末子の胡亥(こがい)と丞相の李斯(りし)を脅しながら説得し、遂に「胡亥をもって皇太子とするという」という遺書に改ざんした。併せて扶蘇に対して自害せよとの文言も書き加え、同人を死に至らしめた。ここから秦の滅亡と劉邦による天下掌握、漢帝国の成立という激動が始まる。

さらに加えて、やはり愛読書の「ローマ人の物語」(塩野七生(ななみ)著)に記されているユリウス・カエサル(英語読みではシーザー)の遺言とそれによって後継者とされたオクタヴィアヌス(後の初代ローマ皇帝アウグストゥス)である。カエサルはローマの最高実力者となり、次々と改革を実行している最中に同人の皇帝化を恐れた元老院議員たちに暗殺された。遺言書は当時の慣例として節目に書き残していたものであった。そこに記されていた人は、カエサルの妹の孫であり、当時まだ18歳であった。ローマで無名であったが、戦争と政治闘争を勝ち抜き、遂に皇帝となり、ローマの黄金時代を樹立した。

遺言は、個人にも国家にも重大な影響を与える。

2024(R6).2.29 ― 終活ことはじめ ― (第 130 号)

|

終活(しゅうかつ)の言葉が身近に目につくようになって久しい。一般社団法人終活カウンセラー協会の定義によると「人生の終焉を考えることを通じて、自分を見つめ、今をより良く自分らしく生きる活動」とされている。また、終活に必要な10の準備リストとして、「エンディングノート(終活ノート)を作成する」、「財産を見直す・老後資金の計画をする」、「遺言書を作成する」、「断捨離・身辺整理をする」、「医療・介護の希望を決める」、「葬式・お墓の希望を決める」、「友人リストを作成する」、「人生でやり残したことに取り組む」を挙げているようだ。

ただ、このようなことは60代ころまでの仕事に追われて他のことに考えが及ばない時期を過ぎて、いわゆる第二、第三の人生入りした人ならば誰しも何らかの形で考え、対策を練り始めることではある。心配するほどの資産もない私としては、膨大な書類や写真などをどう整理するかが自ずと中心となる。

実は大いに関係することとして、ご先祖様の遺品に関して既に着手して、完了半ばとなっていることがある。大切な遺品のうち、末代まで残して子孫ほかにのちのち見てほしいものをコンパクトに纏めることである。

祖父藤治郎(1898(明治31).11.2-1980(昭和55).10.18)と祖母テルヨ (1903(明治36). 7.2-1980(昭和60).9.30)の遺品については、父が整理して残していたものをまとめて精査し、2人の分を一つの透明プラスチックボックス(縦50cm、横37cm、高さ17cm)に納め、生没年などを記した表示と2人並んだ写真を外から見えるように貼り付けた。大きさ、重さが手ごろで、見つけやすくしかも長期的保存も可能と感じられる。次は、父正毅(1921(大正10).9.14-2019(令和元)12.30)と母ミツ(1926(大正15).12.23-2022(令和4).6.17)の遺品整理である。同様の形で2人の分を計3箱くらいの見当で進めている。

ところがある時、自分もいつ急に倒れないとも限らないなどと思い、同時並行的に自分の箱(プラスチックボックス)も用意してみた。すると膨大な資料の中から割合簡単に絞り込めることに気付いた。自分自身が懐かしく思い残しておきたい書類等は沢山あるが、子孫の目線で残しておいてほしいクラスのものはかなり限られるからだ。意外に早く進めれるかもしれない。ともかく本格的に終活が始まったようだ。

2024(R6).1.31 ― 凍て蝶(いてちょう)や ― (第 129 号)

いわて未来研会報・情報誌には文芸コーナーがあり、俳人の岩渕正力さんが主宰する「俳句みらいー共鳴句鑑賞」欄となっている。10人ほどのいわて未来研会員が常連投稿者となり、会報・情報誌の発行(年3回)の都度複数句投句し、岩渕主宰が一人2句ずつ取り上げて、うち1句に選評を付している。軽妙かつ深淵で同誌を楽しく、格調高いレベルに仕上げていただいている。私の役割は、NPO法人いわて未来研の会長であり、同時に事務局長兼会報・情報誌編集長として、文芸コーナーを岩渕さんの原稿に基づいて原稿に打ち込み、親しみを深めるためのイラストを適宜挿入することである。もともと俳句を趣味として三十余年であり、俳誌樹氷の同人(現在は退会)、県俳人協会会員の立場を公表していることから、あえてこのコーナーには加わらないでいる。編集長の趣味でこのコーナーを設けているわけではないと説明したいからでもある。

ところが、会報・情報誌第54号(2024.2.2)を仕上げるべく準備を進めていたとき、岩渕正力さんから突然の電話があり、今回は自分(正力さん)の近詠句を紹介する箇所に私(相原)の句を掲載したいので、協力を頼むという話である。困ったが断るわけにもいかない。困った理由には2つあり、一つは前述した点であるが、これについては「特別の場合のみですよ」と釘を刺すことで解決とする。もう一つは、現在どの句会にも参加していないので、一定の評価を受けた句というものが無い。あえていえば、現代俳句協会が主催する無料のネット句会に月2句出すということだけはしているのでその筋しか無い。たまたま最近投句した冬の句で数人から採られた(票が入った)句が一つあった。それを出すしかあるまい。というわけで、次のように掲載することになった。冷や汗ものであった。

『本会会長の相原さんは俳句に造詣が深く、相原江山の俳号で県の俳人協会にも属しておられる。今回、お願いして本欄へ一句頂戴した(岩渕)。

凍て蝶(いてちょう)や手の温もりに起きて翔ぶ 江山

主宰の岩渕正力さんのご下命により拙句をお届けします。我家の庭での出来事でした。(相原)』

2023(R5).12.31 ― 君は「最後の晩餐」を知っているか ― (第 128 号)

いわて未来研会報・情報誌第54号(2024.2.2)の編集後記に次のように記載した。

『本号では、芸術分野の取材を通じて、音楽、美術、文学について学ぶ機会を頂戴しました。人間の心の奥底から発せられる真の声や光を捉える崇高な場を覗かせていただいた思いです。「ここでは、何もかもが魔法の世界のように輝いて見える。」とは高階秀爾著「名画を見る目」(岩波新書)の最初の一節ですが、私にとって古典的な愛読書です。「目からうろこ」の書でした。同じ美術の話ですが、先日、孫娘(中二)の国語の勉強に付き合い、「君は「最後の晩餐」を知っているか」の章に出会いました。レオナルド・ダ・ヴィンチは、500年も前に解剖学、遠近法、明暗法の科学を駆使し、それまで誰も描かなかった新しい絵を生み出していました。人間性の自由・解放を求めたルネサンス期を代表する芸術家の心意気に触れ、活力をいただいた想いのひと時となりました。(相原)』

この孫娘との国語の勉強をしたのが、2023(R5).12.27~29の3日間で、盛岡から泊りがけの勉強合宿であった。教科書の朗読から始めようと提案して読み進めたが、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の素晴らしさに次々と気付かされる連続であった。そもそもこの絵は大きな額に入ってどこかに飾られているものではなく、イタリアのミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ修道院の食堂の壁画であった。描かれた部屋の明暗は、食堂の窓から差し込む現実の光の方向と合致していて、壁に描かれた部屋はあたかも本物の食堂の変調にあるようにすら見える。また、遠近法がもたらす画中の数々のラインが全てキリストの額に集まっており、この絵の主人公が誰かを見る者に示す。

実は勉強したのは私であった。

2023(R5).11.30 ― 音楽―合唱の世界への誘い ― (第 127 号)

11.7(火)不来方高校に村松玲子さんを訪問。いわて未来研会報・情報誌の取材ということで、妻を事務員として帯同(記念撮影後退出)。不来方高校音楽部を長年指導され、数々の受賞を獲得し、その歌声を全国屈指の水準に高めた人物である。そのご功績は、「2022年までに全日本合唱コンクール全国大会に28回出場を果たす。同大会において通算22回の金賞、うち最高賞の文部科学大臣賞を通算8回受賞、14大会連続金賞。声楽アンサンブルコンテスト全国大会本選1位等に導く。」という華々しいもの。肩書紹介としては、「岩手県合唱連盟理事長、合唱指揮者、岩手県立不来方(こずかた)高校非常勤講師、東京学芸大学教育学部卒、元不来方高校教頭・教諭、文化庁長官表彰、岩手県文化スポーツ表彰、岩手日報文化賞など受賞。盛岡市」となる。

以前から取材の機会を狙っていたが、今回同級生のピアノ教師外川さんに相談したところ、彼女の教え子の男子が不来方高校に進学し、村松先生の合唱部に入っていたこと、その母親が今では同先生の合唱サークルで指導を受けていることから、そのラインで頼んだところ快諾いただいた。立派な資料も用意していていただいたが、私としては会報・情報誌にも掲載した次のくだりこそ把握したいことであり、心に染み入るようにそのお話をメモしたことであった。

「良い演奏をするためには、声のアプローチ、ハーモニーの形、曲の背景の学習が大切です。大会までに様々アプローチし、譜面の背景がまるでサスペンス劇場の謎解きのように深まることを目指します。 ストーリーを作っていきます。声で表現できるように。音楽が息をしているように。今ここで音楽が生まれたように、500年前の曲があたかも今ここに誕生したように。 思い通りの合唱ができるようにトコトン追求する、それが至福です。3ヶ月はその曲中心に螺旋階段を登るように深化していきます。」

(注) モントゼー教会は、映画サウンド・オブ・ミュージックの結婚式の場面を撮影した教会

2023(R5).10.31 ― 実質仲人の故吉田重雄さん ― (第 126 号)

10.13(金)故吉田重雄さんの13回忌が矢巾町高傳寺で開催され、妻とともに参列。吉田英子さん(故重雄さんの妻)が、「夫の重雄が相原さんはとても素晴らしい人だ、仕事もやってくれるものだから自分は車庫に行って昼寝をしているなどと言って褒めていたので、是非本人に出席してほしい」と話したということもあり、姪の立場の妻とともに二人で出席。法事後の会食は盛岡グランドホテルであり。英子さんは挨拶の中で、「噂供養」という言葉を使い皆に思い出話を奨める。一段落するころ、私は立って次の話をした。

「1 今日のご法事に妻と二人でお招き頂きましたが、そもそも妻美智子と出会い結婚することができたのは、全て吉田重雄さんのお陰です。県庁農政企画課の農地調整係で係長と部下の関係でした。当時28歳になってまだ身が固まらない私に、ある宴席が終わる頃、「そろそろの歳と思うが決まった人はいないのか」と心配してくれたのです。その時「あの人は?」と言ってしまったのです。重雄さんは珍しいこと に八幡宮のお祭りの際、親戚と職場関係者を一緒に集めて自宅で宴会を催していました。その時話まではしなかったものの目にしたのが美智子でした。その人です。

吉田さんは、二次会に二人で出向きながら、「本当か」と確かめたものでした。それからはあれよあれよという間に話が進み、翌年の4月に結婚 まで進むことができました。後で妻からも聞きましたが、まだ21歳で早いと思ったが信頼する重雄さんの話とあって、家族ぐるみでその流れになっ てしまったとのことでした。まさに恩人であり、改めて御礼申し上げます。

2 吉田重雄さんは、全く役人の取り澄ましたようなところがなく、人情家で人の面倒見がよく、また正義感も強く、上の人にも遠慮なく物が言える人でした。 人気・人望があり、上からは一目置かれ、下からは敬愛されるといった風でした。盛岡農林事務所の係長時代、各農林事務所の農地担当がまるで人事で捨て置かれ、忘れ去られたようにいつまでも平(ヒラ)に据え置かれていることに黙っていられず、ときの農政部長に名簿を示して談判したところ、間もなく一斉に主任昇格となった武勇伝もありました。

3 人を愛し、酒を愛し、宴席での「岸壁の母」は天下一品で、ピッタリの感がありました。人生75年説を唱え、3分の2に達した50歳で役人を辞め、第二の人生に入ったのも太っ腹の吉田さんを示すものでした。その後は調停委員などで世に貢献し、また、若い頃に県の仕事で南米に送り出した人々を訪問して激励し、その子弟の面倒を何かと見るなど吉田さんらしい活躍をしておられました。

4 吉田さんの言動・存在は、周りの人々や後輩に人間如何に生きるべきか を暖かく身をもって示したことと思います。「人生意気に感ず」を座右の銘にしておられました。人を信じ、互いに助け合って良い世の中を作っていこうというお考えであった、またそのように実践したと思います。 改めて敬意と感謝を申し上げます。」

2023(R5).9.30 ― 椎名素夫回顧録 ― (第 125 号)

|

|

この月に「不覊不奔(ふきふほん)椎名素夫(しいなもとお)回顧録」を本棚から手にした。不覊不奔とは難しい言葉だが、椎名素夫氏が自ら編み出した造語で「束縛はされないが、奔放に流れない」との意味という。著者は読売新聞盛岡支局である。

椎名素夫氏(1930.8.19-2007.3.16)は、実業家、物理学者で衆議院議員(4期―旧岩手2区)、参議院議員(2期―岩手県選挙区)を務めている。父親は自民党副総裁で外務大臣などを歴任した椎名悦三郎氏である。私が江刺市長選挙や奥州市長選挙を戦ったときは、すでに政界を引退されていたがいわゆる椎名派系の方々が多く存在していた。

実は椎名素夫氏と一度祝賀会で同席している。記憶では、私の奥州市長1年目の6月に水沢区のホテルで行われた「郷古きよし」出版記念パーティの席である。当時私は現職のゆえ、大先生と同じテーブルであった。市長祝辞の場面で、私が付け焼き刃ではあるが事前に見た祝賀会資料を基に、郷古きよしにやや詳しく触れながらノー原稿挨拶を行った。終わってテーブルに付いたところ、椎名先生がボソッという感じで「原稿を見ずにあれだけ話せるとは大したものだ」と述べられた。私は次の公務のため中途退席したので、覚えているのはこのぐらいであるが、先生がこの後1年もせずに旅立たれたので、貴重な出来事であった。

この本の中で、印象深い一節は次の2つである。椎名先生の心意気が示されていると感じた。

- 国会議員になって海外に出ると現地の日本の大使に晩餐に招待される。そこで話を聞くと大使は日本の話しばかりする。もっとのんびりその国の勉強をしたらいいのにと思ったよ。

- 選挙をやると、一生会うことのなかったであろう人たちと会えるんだよね。出会った人にいわれた片言隻句が心のどこかに残っているんだ。そうした言葉があるから、外国の要人と話した時も、「日本人というのは…」と自信を持って話せる。

2023(R5).8.31 ― 卒塾生が見事市長に当選 ― (第 124 号)

2023年8月13日投開票の盛岡市長選挙において、新人内舘茂氏(56)が6期目を目指した現職の谷藤裕明氏(73)を破り、初当選した。内舘氏65,701票、谷藤氏48,022票であった。実は内舘氏は、私が塾頭を務めるいわて平成松下村塾の卒塾生である。2017(H29)年11月から12月に実施した第六期の塾生で、その期は塾生1人であった。盛岡から計4日通っていただいた。「政策・政治・選挙等」について、8コマの講義(1コマ90分)を受けた。講師は、市長経験者、町長経験者、村長経験者、市議会議員経験者の計4名である。

内舘氏とは、辻・本郷税理士法人の勉強会で知り合ったが、すでに1回目の盛岡市長選挙(2019.8.25執行)に立候補し、谷藤現職に挑んでいた。その時は高校時代の親友(同級生)である階猛衆議院議員(立憲民主党)の応援を受け、全くの民間出の新人でありながら、谷藤候補68,583票に対して内舘候補 50,1930票と善戦した。

その4年後、我が塾を卒熟後に再び盛岡市長選挙(2015.8.23執行)に立候補した。谷藤氏は5期目を目指し立候補。もう一人県議会議員(自民党)から転身する形で福井せいじ氏が立候補した。この時も内舘氏は階衆議院議員の応援を受け、結果は、谷藤54,483票、内舘50,242票、福井21,332票とさらに差を詰めた形となった。この選挙では私もいわば教え子の戦いということで、様々なアドバイスの他、盛岡市内の知り合いを案内して回るなどの取組みを行った。

さらに4年後、本人は慎重に検討し、遂に3度目の立候補を決意した。現職谷藤氏が態度を明らかにしないうちに手を上げ、早々と「辻立ち」をスタートさせた。私も求めに応ずる形で、2月上旬には盛岡に出向いて考えをまとめて記した書面を渡しながら全般のアドバイスをした。同氏は今回は特定の政治家・政党に支援を求めず、完全市民党を貫徹した。そして見事に栄冠を手にした。私の見方としては、「①3回もの命がけの挑戦が有権者の共感・感動を引き起こした②初立候補以来の継続した活動により有権者の信頼を得た➂数々の実績を誇る現職といえども交代を望む有権者が多かった」である。

2023(R5).7.31 ― 辞職坂と金の延べ板の村を訪問 ― (第 123 号)

久しぶりに岩手県北・沿岸部に位置する田野畑村を訪問した。辻・本郷税理士法人の顧問として佐々木靖村長を訪問するためである。観光も兼ねて妻を同伴し、片道188キロメートルを交代で運転した。国道45号線を北上し、宮古市、岩泉町を経て田野畑入りとなる。やがて思案坂にかかる「槙木沢橋(まぎさわばし)」(谷底から高さ105メートル)と「思案坂大橋(しあんざかおおはし)」(谷底から高さ115メートル)を通過し、辞職坂にかかる「思惟大橋(しいのおおはし)」(谷底から高さ120メートル)に至る。

昔、田野畑へ赴任してきた役人や教師たちが、あまりの道の険しさに、このまま行こうか、それとも引き返そうかと思案したという槙木沢の「思案坂」。そして何とかそこを通過した者も、その先に待ちかまえるさらに深く大きい松前沢に、ついには職も投げ出して帰ったという「辞職坂」。家族特に奥方の批判も恐れず職を辞したというのであろうか。このような深過ぎる坂を徒歩で上り下りするのでは、むべなるかな(いかにもその通り)。今は、鼻歌交じりに1分もかからず渡ってしまう。辞職する必要はない。

その思惟大橋から北に約300m先にある道の駅が、2021年4月22日に移転リニューアルオープンしたという「道の駅たのはた」である。昼食の場であり、また佐々木村長への挨拶話しの材料にもなると思い、しばし休憩する。

食後なにか土産物、面白いものがないかと眺めていると、何故か沢山の金製の延べ板を模したグッズ・飾りが中央に鎮座している。驚いて付近の説明資料を見ると次のようなことであった。『2022年夏ころ、純金製の延べ板120枚、総重量で60キロもの金が、岩手県の田野畑村に村の発展振興に使ってほしいと個人から寄付されました。村の当初予算のおよそ6分の1に当たる5億円余りで換金され、村長は「大変ありがたく、有効な活用方法を検討したい」と話しています。』

田野畑は、深い歴史を感じさせるとともに、とんでもない珍事で人を驚かせる魅力あふれる村であった。山里に金の延べ板お中元(江山。拙句)

2023(R5).6.30 ― 母の一周忌―噂供養に生前の写真を放映 ― (第 122 号)

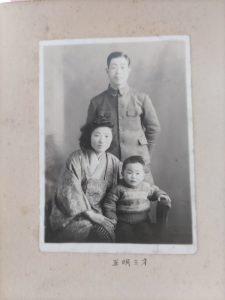

父正毅、母ミツ、正明(3歳) |

故母ミツ(享年97歳)の命日に当たるこの6月17日、菩提寺西念寺で一周忌法要を行いご親戚の方々十数名に出席いただいた。墓参後は、会場をホテルに移してお齋(おとき法事などの際に開かれる食事の席)を催した。早速一室で写真屋さんによる記念撮影。この写真は帰るまでに出来上がり配られ、親族の節目の写真となる。こうした写真がないと親戚の方々の最近のお顔や代替わりで若い初対面の方が出席された時などお顔が思い出せなくなってしまう。

ところでこの日のために1周間以上前から準備を進めたことがある。それは一つは、書家であった母の沢山の色紙と額入りの書の一部を形見分け的にお上げすることである。色紙の方は出席人数よりやや多い数を会場端のテーブルに並べたところ一人一枚手に取られたようであった。額入りの書の方は母の兄弟姉妹(全員逝去)の跡取りの方々3人に1点ずつお渡しした。

本稿のタイトルに関わるもう一つは、母の生前の写真画像の放映(私が思い出話を交えて解説)である。会食が始まって間もなく始め、いわゆる噂供養(故人の思い出を語り合うことで故人の供養につながる)の材料にしようという趣旨である。

用意したのは母の若い頃(女学生)から最晩年の頃までの写真57枚である。

この準備には1週間~10日を要したと思う。母が嫁入りの際に持参した古いアルバムから始まって沢山のものから探し、選ぶのは大変であった。いや実は楽しくもあり、涙が溢れる(こぼれる)こともありであった。最も頼りにしたのは父(故人。享年100歳。母より3年ほど前に逝去)が最晩年に自分が大事と考えた家族の写真を集約したアルバムであった。何やら父から「折角の機会だからこれも出してはどうか」と助言されている気がした。

中には、私が3歳の時に父母と3人で写真館で撮った記念写真(写真左)があり、見たこともないような笑顔の美しい母と小学生時代の私・妹の並んだ写真(写真右)もあった。

改めて父母の慈愛を想い、感謝する機会となった。

2023(R5).5.31 ― メールマガジンへのご返信 ― (第 121 号)

私の著述集(第一集)「相原まさあきのメルマガー江刺市長時代」(2013.7.1)のメルマガ事始めに次の記載がある。

「まず、メルマガを始めた動機、理由についてお話ししたいと思います。今年(平成17年)4月下旬に上京した際、東京駅八重洲口付近のブックセンターで、何気なく1冊の本を手にしました。「アサノ知事のメルマガ」という本です。宮城県知事の浅野史郎氏が、平成13年8月から毎週1回(火曜日)発行したメールマガジンを106回分(平成15年9月まで)まとめて表したものです。限られた時間の中で、インターネット検索などで情報を集め、感性の赴くまま一気に書き上げたようです。書く内容としては、比較的まじめな硬い題材を選んでいるとのこと。小泉首相のメルマガに刺激を受けた様子でした。

私に何かピンとくるものがありました。首長として幅広い分野で見識を高め、考えや思いをわかりやすく発信する良い機会になると思いました。さらに調べてゆくと、メルマガの発行は、ホームページとセットで、いわばそこを発信基地として行うことが良さそうだと気づきました。早速ホームページビルダーソフトを買い求めて取りかかることになりましたが、私のコンピューター知識・技術ではいかんともし難く、加入プロバイダーのえさしわいわいネットスタッフの全面応援を頂き、ようやく「こちら相原正明行政文化小園」を立ち上げました。」

このようにして江刺市長当時の2005(H17).6.1に第1号を発信したのであった。同市長時代は月2回のペースで15号まで発行し、やがて新市奥州市の市長選挙のため一時中断、奥州市長就任後の2006(H18).4.18に第16号として復活させた。その後は原則月1回のペースで書き、発信してきた。2010に市長退任後はNPOいわて未来研(立ち上げ後法人化)会長として継続し、2023.5には114号となった。

発信先リストは出入りも多く、一時は800名ほどに達したが、現在は700名余である。反応はと言うと、10名程度の常連が返信で感想などを寄せてくれており、必ず礼メールを出すことにしている。大部分は無反応であるが、本年5月に十数年もご挨拶の機会もなかった某大手会社の幹部社員TN氏から次の返信が届き感激した。一部省略等しながら紹介する。

「KK㈱岩手工場在職中から市長相原様には大変お世話になりましたKKのTNです。『北京の蝶 於江刺体育文化会館』の北川正恭氏(早大教授)、増田寛也氏(岩手県知事)と江刺相原市長の討論会に参加し、相原市長の威風堂々たる姿に感動したのが最初です。市政に関してもですが、工業団地企業協議会、農家民宿・・・など大変お世話になりました。メールマガジンでも勉強させていただき、また岩手の様子を知ることができました。私、この6月の定時株主総会をもってKKを退任(退社)いたします。このメールアドレスも使えなくなります。これまでメルマガの配信をありがとうございました。先週、奥州市役所に挨拶に行きました。若手の皆さんががんばっていました。まだまだ若い相原様の益々のご活躍を期待しております。ありがとうございました。」

このようなご返信を思いがけなくいただくと嬉しく元気が出る。メルマガ発信の意義を改めて得心することもできる。また頑張ろう!!

2023(R5).4.30 ― 著書贈呈へのご礼状 ― (第 120 号)

「相原正明 随筆・エッセイ 著述集Ⅲ―初代奥州市長2年目の軌跡・滝沢村助役心象スケッチ」(A5判226頁カラー刷り)を2023(R5).2.26付で200部発行した。これを同年2月24日には169箇所に郵送(印刷会社から)し、25部は順次手渡し等した。当面の保留分は31部である。

お送り先は、国・県・市町村立図書館、岩手県知事、県内市町村長、県関係国会議員、奥州市内地区センター、いわて未来研役員・団体会員、親戚、知人・友人などである。このうち、電話・メール・手紙でお礼の言葉を頂いたのは三十数名であった。大変嬉しいものである。この内、印象深いいくつかを誰からのものかを伏せ、また趣旨を損なわないよう一部省略しながら紹介したい。

A氏…「この度の『著述集Ⅲ』ご恵送誠にありがとうございました。用務に追われ先日やっと手に取ることが出来た次第で、御礼が遅くなりました。県職員から政治家へ、その後のNPO活動まで地方自治の先頭で実践者として駆け抜けた30有余年間を、様々なエピソードを交えご紹介頂き、興味深く拝見しました。 人口減少、周産期医療、中心市街地、競馬事業など今なお抱える地域政策課題への取組や、統一地方選を控えマニフェスト選挙のあり方など、市長ご在任当時の実績や問題提起は今なお重く、有効であると存じます。後藤新平、斎藤実を始め傑出したステーツマンを生んだ胆江地域の系譜に、相原様が連なっておられることを改めて感じました。(中略)引き続きご指導ご鞭撻をお願いするとともに、相原様のご健勝を祈念いたします。」

B氏…「このたびは『随筆・エッセイ 著述集Ⅲ』お贈りいただき、ありがとうございました。感想を、とのことでしたので、完読してからお礼をと思っておりましたが、就寝前に読み進めていることもあり、よほど時間が経過してしまいました。大変申し訳ございません。私は、なかなかうまく文章を書けず苦労した思いが残っています。遺伝とはいえ、モノ書きを苦にしないとは羨ましい限りです。滝沢村助役心象スケッチが特にも面白かったです。メールマガジン等は今後参考とさせていただきます。ありがとうございます。(中略)4冊目に向けて歩みを始めたとのこと。今から楽しみにしております。」

このほか、国立国会図書館から頂いた「ご寄贈に対する礼状(受領書)」の文面に、「ご寄贈いただきました刊行物は、広く公共の利用に供するとともに、国民共有の文化的資産として永く保存してまいりたいと存じますので、今後ともよろしくお願いいたします。」とあったのには、我が意を得たりとの想いが込み上げた。後世にも貢献すべくまた歩み出したい。